Cancer et Fertilité

Cancer et Fertilité

Favoriser la préservation de la fertilité dès le début des parcours de soins

La survie des patients atteints de cancer a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, en raison des progrès diagnostiques et thérapeutiques. À mesure que le pronostic du cancer s’améliore, les effets indésirables à long terme des traitements prennent une importance croissante. Les altérations de la fertilité sont parmi les effets indésirables qui ont le plus grand impact sur la qualité de vie chez les patients en âge de procréer atteints d’un cancer, quel que soit le sexe. En effet, le cancer et certains de ses traitements comme la radiothérapie, la chimiothérapie, ou la chirurgie pelvienne, peuvent altérer la fertilité, de manière temporaire ou définitive.

Pour chaque malade, le besoin d’envisager une préservation de la fertilité en fonction du cancer et de la stratégie thérapeutique, doit faire l’objet d’une discussion lors d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire en cancérologie (RCP). Si une indication de préservation de la fertilité est retenue, le cancérologue propose au patient de l’adresser à un centre d’assistance médicale à la procréation (AMP) pratiquant la préservation de la fertilité, où il sera reçu par un praticien spécialisé qui pourra proposer la technique la plus appropriée. Dans tous les cas, le choix de la technique se fait avec le patient après discussion, évaluation de la balance bénéfices / risques et, consentement parental chez l’enfant.

Impact sur la fertilité

Impact sur la fertilité chez l’homme :

Certains médicaments de chimiothérapie diminuent le nombre de spermatozoïdes et entraînent donc une diminution de la fertilité, voire une stérilité masculine. Cela varie en fonction du type de traitement, des doses, de l’âge et de l’état général du patient.

Le médecin précise si le traitement de chimiothérapie est susceptible de diminuer ou non le nombre de spermatozoïdes.

Si le patient projette d’avoir un enfant, il est possible de réaliser un prélèvement de sperme et de le conserver dans une banque de sperme (CECOS) avant certaines chimiothérapies. Selon les médicaments de chimiothérapie utilisés, la fertilité peut revenir.

Impact sur la fertilité chez la femme :

D’une part, certains cancers qui se développent sur les organes de l’appareil reproducteur féminin peuvent en altérer leur fonctionnement, diminuant ou supprimant de fait la fertilité. D’autre part, les traitements mis en œuvre pour lutter contre le cancer, quels que soient les organes atteints, peuvent présenter un caractère gonadotoxique, c’est-à-dire délétère pour les gonades, organes produisant les gamètes femelles (ovules) :

- En cas de cancer des organes reproducteurs (utérus, trompe, ovaire), la chirurgie peut induire leur ablation partielle ou totale.

- En cas de tumeur d’organe reproducteur, urinaire (vessie) ou digestif (cancer du côlon, rectum, canal anal), la radiothérapie de la zone abdominopelvienne peut engendrer une irradiation des gonades altérant leur fonctionnement.

- Les traitements systémiques, tels que la chimiothérapie, sont, quant à eux, composés de substances toxiques circulant dans tout l’organisme. Quelle que soit la localisation du cancer à traiter, les gonades ne sont pas à l’abri de ces substances toxiques et de leurs effets sur la fertilité.

Lorsque le cancer et/ou ses traitements n’affectent pas directement les organes reproducteurs (chimiothérapie, radiothérapie abdominopelvienne, etc.), leurs effets transitoires ou pérennes sur la fertilité féminine sont souvent délicats à évaluer.

Spécificités des cancers survenant pendant l’enfance :

Le développement pubertaire et la vie sexuelle future des enfants traités pour cancer sont généralement normaux. Cependant certains traitements du cancer comportent un risque de destruction ou d’altération de la qualité des cellules reproductrices. La fertilité peut alors être perturbée et, à l’âge adulte, l’enfant peut avoir des difficultés à procréer.

Des solutions visant à préserver la fertilité peuvent être proposées et mises en œuvre avant l’initiation des traitements du cancer. Elles reposent sur le recueil et la conservation par congélation de cellules reproductrices (gamètes ou tissus germinaux, c’est-à-dire tissu testiculaire ou ovarien) dans des établissements spécialisés. La conservation du tissu germinal est envisageable quel que soit l’âge de l’enfant. La conservation d’ovocytes et de sperme s’envisage quand la puberté est installée.

L’enfant malade est accompagné de ses parents. S’il s’agit d’un adolescent, il est vu avec ses parents puis bénéficie d’un entretien seul, où les techniques de préservation de la fertilité lui sont exposées. Elles sont différentes selon le sexe et l’âge du patient.

Il est important que les adolescents et jeunes adultes puissent aborder seuls ces questions avec leur médecin ou un autre membre de l’équipe, en particulier le psychologue ou le pédopsychiatre. Ceci est d’autant plus important que l’intérêt de la préservation de la fertilité peut ne pas paraître évident à un adolescent

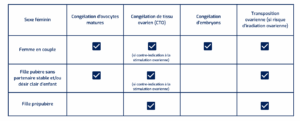

Les techniques de préservation de la fertilité chez la femme

On peut proposer, selon l’âge au diagnostic, la pathologie, et l’urgence à démarrer les traitements du cancer plusieurs options de préservation de sa fertilité :

La conservation d’ovocytes ou d’ovules matures :

Une stimulation hormonale est réalisée au préalable afin d’obtenir plusieurs ovocytes par ponction folliculaire et de les congeler. La réutilisation de ces ovocytes ne pourra se faire qu’avec une fécondation in vitro assistée par ICSI à distance des traitements. Cette technique s’adresse aux patientes pubères.

Elle nécessite un délai de mise en œuvre de deux à trois semaines, elle est plus difficile, mais pas impossible, à mettre en œuvre si des traitements du cancer doivent être démarrés dans l’urgence.

La congélation de tissu ovarien :

Des fragments de cortex ovarien (riches en ovules) sont prélevés chirurgicalement, conservés dans de l’azote liquide, en vue d’une réutilisation ultérieure par auto-greffe ou maturation in vitro. Cette technique est actuellement la seule qui peut être proposée aux petites filles non-pubères.

L’âge maximal est fixé à 35 ans en raison de la diminution physiologique de la réserve ovarienne en ovules. Après le traitement du cancer, l’autogreffe est la technique d’utilisation du tissu ovarien congelé. Cette technique a pour objectif de rétablir les fonctions ovariennes et de permettre des grossesses naturelles ou médicalement assistées. Un article récent donne un pourcentage entre 25 à 33% de femmes greffées qui ont accouché d’au moins un enfant. La principale limite ou contre-indication de la greffe de tissu ovarien serait de réintroduire la maladie initiale (réintroduction de cellules cancéreuses si présentes au moment du prélèvement).

La congélation des embryons obtenus après FIV

Cette technique est utilisée en vue de leur transfert ultérieur après guérison. Les conditions nécessaires sont d’être en âge de procréer, de vivre en couple stable et d’avoir un projet parental (selon la loi de bioéthique de 2004).

Les chances de réussite dépendent de l’âge de la patiente au moment de la FIV, plus elle est jeune et plus ses chances augmentent. Cependant, cette technique est confrontée aux mêmes contraintes que celles de la conservation d’ovocytes matures, c’est à dire au délai nécessaire à la stimulation hormonale.

La transposition d’un ovaire

Il s’agit d’une intervention chirurgicale, qui consiste à déplacer un ovaire pour l’éloigner de la zone qui va subir une irradiation, afin de le protéger des effets néfastes de la radiothérapie pelvienne ou de la curiethérapie*.

Cette technique est efficace dans 88% des cas. Elle n’est cependant envisageable que si les ovaires ne sont pas atteints par des cellules cancéreuses.

*Technique de radiothérapie qui consiste à placer des éléments radioactifs (de l’iridium ou du césium) directement à l’intérieur du corps, au contact de la tumeur.

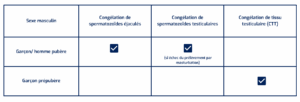

Les techniques de préservation de la fertilité chez l’homme

Trois procédures sont envisageables :

La congélation de spermatozoïdes obtenus par masturbation

Le sperme éjaculé est obtenu par masturbation. L’âge minimum est lié à la puberté et fixé à 12-13 ans. C’est une méthode très efficace, qui peut être pratiquée sans délais, elle n’entraîne donc aucun retard à l’initiation du traitement anticancéreux. Il est recommandé de réaliser plusieurs recueils de sperme, afin de bénéficier d’un stock suffisant de spermatozoïdes congelés et pour palier une éventuelle contamination bactérienne du sperme recueilli. Les spermatozoïdes peuvent être conservés dans l’azote liquide de nombreuses années sans perdre de leur pouvoir fécondant.

La conservation de spermatozoïdes recueillis chirurgicalement

Le sperme est obtenu par biopsie testiculaire, cette technique peut être proposée aux garçons pubères en cas d’impossibilité de prélèvement de sperme éjaculé.

La conservation de tissu testiculaire

Cette technique s’adresse aux garçons pré-pubères. Le tissu testiculaire n’est pas dilacéré de façon à maintenir les rapports entre les différentes cellules qui le composent ; le tissu est conditionné en petits fragments, congelé et conservé jusqu’à éventuelle réutilisation.

La maturation in vitro des spermatogonies n’a pas encore permis de naissance d’enfant dans l’espèce humaine mais les progrès de la recherche dans ce domaine sont importants et donnent un espoir réel d’utilisation de ces prélèvements chez les patients prélevés enfants.

Pour aller plus loin

- Fédération française des Centres CECOS (Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain) : www.cecos.org

- Agence de la Biomédecine : www.procreation-medicale.fr/